文/邓敏

在政策的“图纸”与乡村的“地形”之间,总有一道需要以脚丈量、以心填充的缝隙,那里正是一个时代变革最真实的缩影。

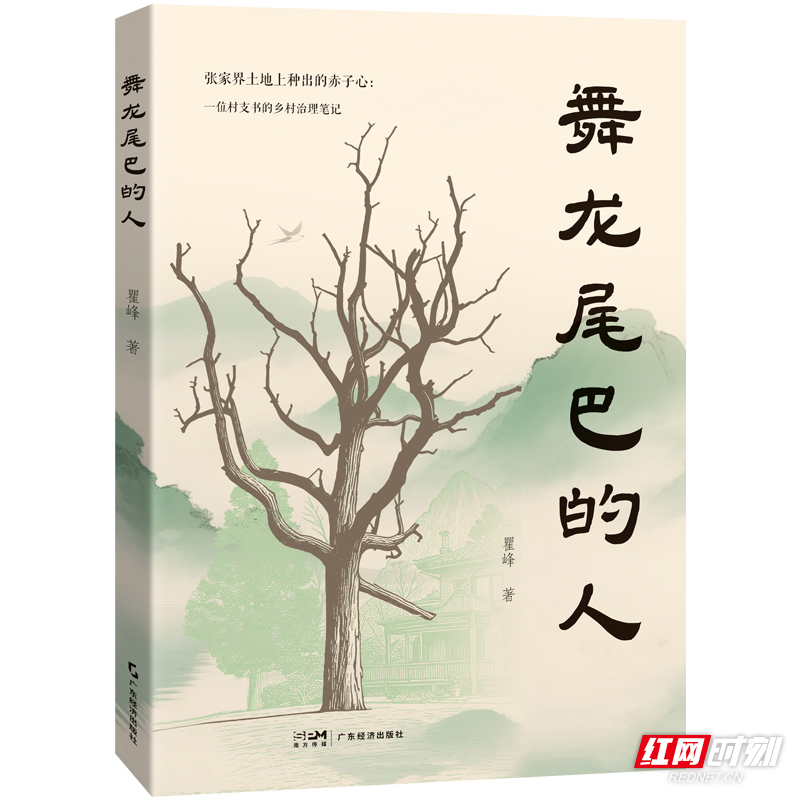

乡村振兴的宏大叙事,常被浓缩为自上而下的蓝图与数据。偶读一本名为《舞龙尾巴的人》的书籍,将笔触探入乡村振兴蓝图的背面,20多年前的乡村治理方法,在一个名为龙尾巴的村里,我们看到另一种更为深刻、更为坚韧的力量——一种将顶层设计的“方法”,转化为乡土社会可呼吸、可感知的“温度”的细腻过程。这不是简单的执行,而是一场无声却惊心动魄的“社会微雕”。

方法的“铁”与治理的“锈”

书中所展现的初始困境,远非“贫穷”二字可概括。村级账本上60多户的欠款,与其说是财务的窟窿,不如说是基层信任与治理效能严重“生锈”的象征。新到任的村支书瞿峰面对的,并非一张等待挥毫泼墨的白纸,而是一张被复杂的利益、固化的观念与失效的规则重重覆盖的旧画。

此时,任何一种来自上层的、未经转化的“方法”,都可能在坚硬的现实上打滑。瞿峰所做的,并非简单引入一套新规,而是首先进行一场“除锈”作业。他的“七条清欠规矩”与“五挂钩”奖惩机制,表面看是制度的刚性重建,内核却是对乡村社会运行逻辑的精准拿捏。

他深知,在熟人社会的网络里,单纯的强制力往往失效,唯有将集体利益与个人荣辱、家庭体面巧妙捆绑,制度才能获得穿透生活的力量。当电视费的减免与禁赌承诺挂钩,当“不刷牙就觉得不自在”成为新的村约,我们看到,“方法”不再悬浮于文件,而是沉入了村民日常的肌理,从令人不适的“铁”,化为了维护共同体体面的“骨”。

“融合”中的缝隙与填充

乡村振兴中,“农文旅融合”是一个光鲜的概念。但在二十多年前的龙尾巴村,当瞿峰初次提出“旅游农业观光园”构想时,概念与现实的裂隙堪称巨大。强行“拆房净景”看似高效,实则会撕裂乡村社会的有机脉络;放任自流,则愿景永远停留于纸面。

瞿峰的实践,本质上是一场在“发展”与“守护”的夹缝中,寻找最大公约数的创造性填充。他请来顶级规划团队,却并非为了打造一个异质的“盆景”,而是设计出“六分花木三分房,一分水面绕中央”的格局——发展的刻度,精准地停驻在不伤及村庄魂魄的边界。更具革命性的是“公司+农户”的模式,它打破“要么驱逐农民,要么排斥资本”的二元对立,让农民以土地入股成为“股东”,以劳作成为“工人”,最终以家园的守望者成为人文景观的“活灵魂”。

这填充缝隙的,不是资本,也不是行政命令,而是一种让农民从被动卷入变为主动主体的制度设计。租金、薪金、股金,“三金”收益的背后,是农民身份从被动的客体到能动的主体的根本性转换。这悄然的转变,比任何景观的改变都更为深刻,它赋予了乡村振兴最宝贵的可持续性内核:人的内生动力。

权力的“尺”与人心的“秤”

基层治理者,常处在国家权力的末梢与民间社会的前沿,这双重角色使其手中的“权力之尺”格外沉重。瞿峰的可贵在于,他始终清醒地将这把尺,放在“人心之秤”上校准。

他的“绝不搜刮百姓、绝不权钱交易、绝不乱搞男女关系”是对权力负效应的绝对防御,而他个人捐赠远超工资、坚持让群众为自己的工资“打分”等行为,则是对权力正效应的极致追求。这种自我要求,使他的权力褪去了令人生畏的冰冷,转化为一种可被信赖、可被托付的公共权威。面对僵化的“一票否决”制可能引发的“少做少错”的惰性,他并未抱怨,而是以“十指弹钢琴”的智慧进行调和,甚至设立“告状报销路费”制度,主动将权力置于阳光之下。

这启示我们,乡村振兴中最关键的“软基建”,正是这种公正、透明、且充满人性温度的基层权威。它如同一座稳固的桥梁,既能有效传递政策的压力与能量,又能承载起村民的期盼与信任,让自上而下的改革与自下而上的生长得以安全、顺畅地交汇。

“无声之变”与“歌”的诞生

《舞龙尾巴的人》最动人的部分,或许在于它记录下了那些无法被指标量化、却标志着一个社区重获新生的“无声之变”。当清晨的街道由村民自发打扫,当陈年旧账被一笔笔勾销,当杨深们从冷眼旁观到默默行动,一种新的公共精神与社区信任便在无声中滋长。

这些变化,最终在那场万人合唱《我的中国心》的乡村歌会中,找到了喷薄而出的情感表达。这歌声,已不是普通的文艺活动,它是一个村庄找回凝聚力、尊严感与集体认同的隆重宣言。它标志着,龙尾巴村的振兴,不仅完成了经济的突围、环境的再造,更完成了社会资本与精神世界的重构。这精神的重振,才是抵御未来任何风浪最深厚的底气。

龙尾巴村的故事告诉我们,伟大的乡村振兴战略,其最精妙之处,往往不在于创造了多少宏伟的新事物,而在于像瞿峰这样的“舞龙尾者”,如何以近乎艺术家的耐心与匠心,将时代的方法论,一针一线、一斧一凿地“绣”进乡土社会的厚重锦缎。他们填补的每道缝隙,激活的每个个体,最终汇成的,便是中国乡村在时代浪潮中,既保持根基又昂首向前的最稳健步伐。

来源:红网

作者:邓敏

编辑:张潘

本站原创文章,转载请附上原文链接。